「呼吸する壁」の心臓部 – 木質繊維断熱材「PAVATEX」の多機能性

株式会社ヴァルト 代表の小野です。

前回は、住まいの快適性と省エネ性を左右する重要な要素として、高性能サッシ「DAKO」についてお話ししました。今回は、「呼吸する家」を実現するための最も重要な構成要素であり、ヴァルトの家づくりの核とも言える断熱材、特に私たちが採用している木質繊維断熱材「PAVATEX」について深掘りしていきます。

断熱材の役割は、文字通り「熱を断つ」こと。冬は室内の暖かさを外に逃さず、夏は外の暑さを室内に伝えないことです 1。しかし、従来の断熱材、例えばグラスウールなどは、湿気に弱いという弱点がありました。湿気を含むと断熱性能が著しく低下し、壁内部で結露が発生した場合、その水分が抜けにくい構造では、カビの発生や構造材の腐朽につながるリスクがありました。

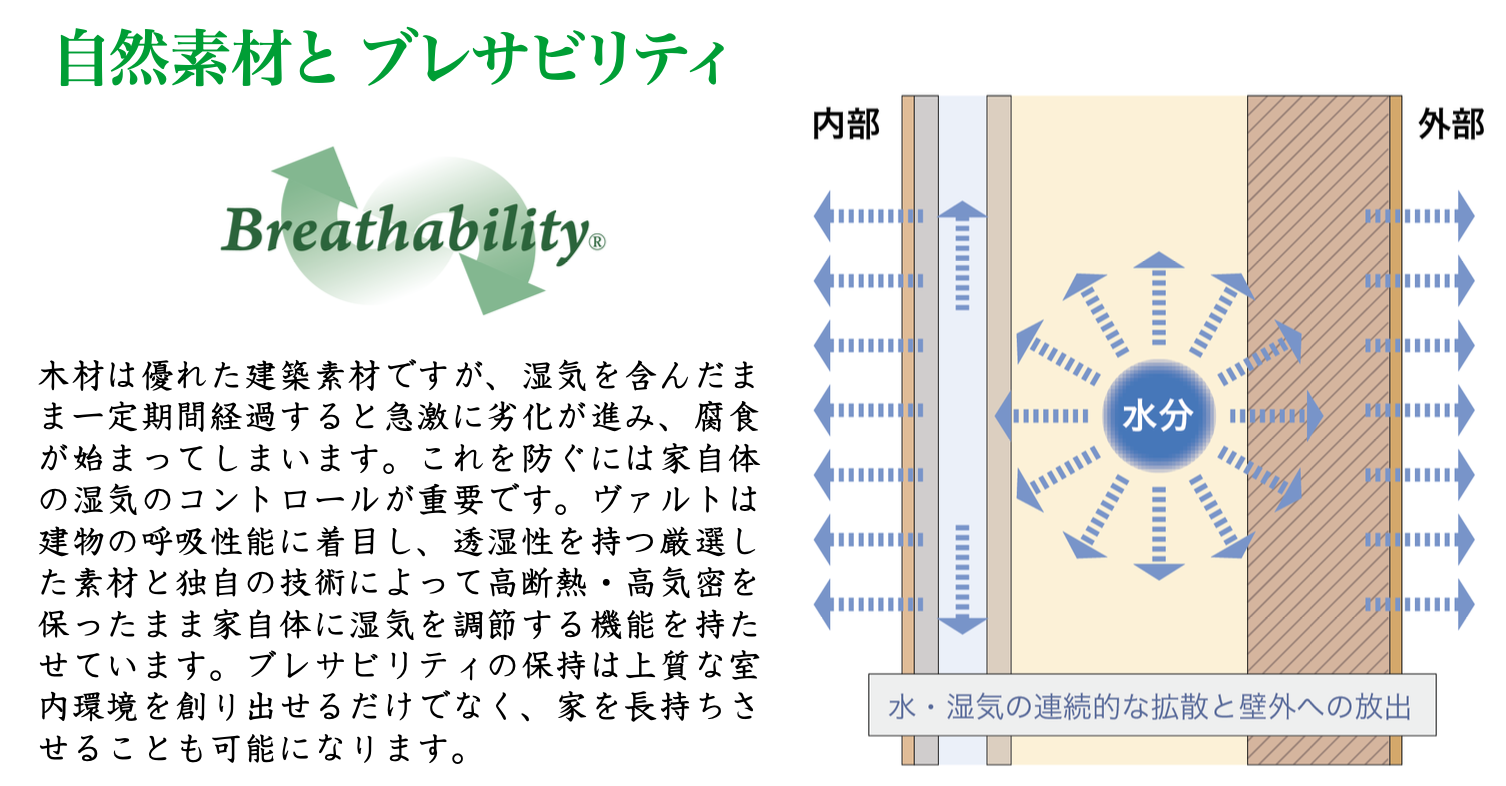

そこでヴァルトが着目したのが、木の繊維から作られた「木質繊維断熱材」です。木材が本来持っている優れた特性を活かしたこの断熱材は、高い断熱性能に加え、従来の断熱材にはない画期的な機能を持っています。それが、第1回でお話しした「Breathability(呼吸性能)」、すなわち「透湿性」と「吸放湿性」です。

「透湿性」とは、水蒸気を壁の中を通り抜けさせる性質のことです。PAVATEXをはじめとする木質繊維断熱材は、非常に高い透湿性を持っています。これにより、室内で発生した水蒸気や、万が一壁内部に侵入した湿気が、壁の中に閉じ込められることなく、スムーズに外部へ排出される道筋が確保されます。これは、壁内部での結露リスクを大幅に低減するために極めて重要です。

「吸放湿性」とは、周囲の湿度変化に応じて、材料が水蒸気を吸ったり吐いたりする性質のことです。木質繊維断熱材は、まるで生きている木のように、室内の湿度が高くなると湿気を吸収し、乾燥すると湿気を放出して、室内湿度を安定させようと働きます。これは、テッド・フィルド博士の研究でも示されている「湿度緩衝効果」であり、結露の発生を抑制するだけでなく、過乾燥を防ぎ、体感的な快適性を高める効果もあります。特にPAVATEXの原料となる木質繊維は、その多孔質な構造により、一時的に結露が発生した場合でも、毛細管現象によって水分を素早く吸収・拡散し、安全な領域へ再分配する能力(毛管輸送性)にも優れています。これは、カビの発生リスクをさらに低減させる重要なメカニズムです。

さらに、木質繊維断熱材には特筆すべき「蓄熱性(熱容量の大きさ)」があります。密度が比較的高い(例えばPAVATEXは約140kg/m³)ため、熱をたくさん蓄えることができます。これにより、夏の強い日差しによって外壁が熱せられても、その熱がすぐに室内へ伝わるのを遅らせる効果(位相の遅れ)があります。実験によれば、木質繊維断熱材は約11.7時間という理想的な位相の遅れを持ち、夜間に外気温が下がってからゆっくりと熱を放出するため、日中の室温上昇を抑え、冷房負荷を軽減します。これは、軽量な断熱材では得られにくい大きなメリットです。

加えて、木質繊維断熱材は、原料の木材が持つ「防音性」や、製造工程での処理による「難燃性」も備えています。そして何より、製造に必要なエネルギーが少なく、再生可能な資源(間伐材など)から作られ、将来的に自然に還すことができる、環境負荷の極めて小さいエコ建材であるという点も、私たちがこの素材を高く評価する理由です。

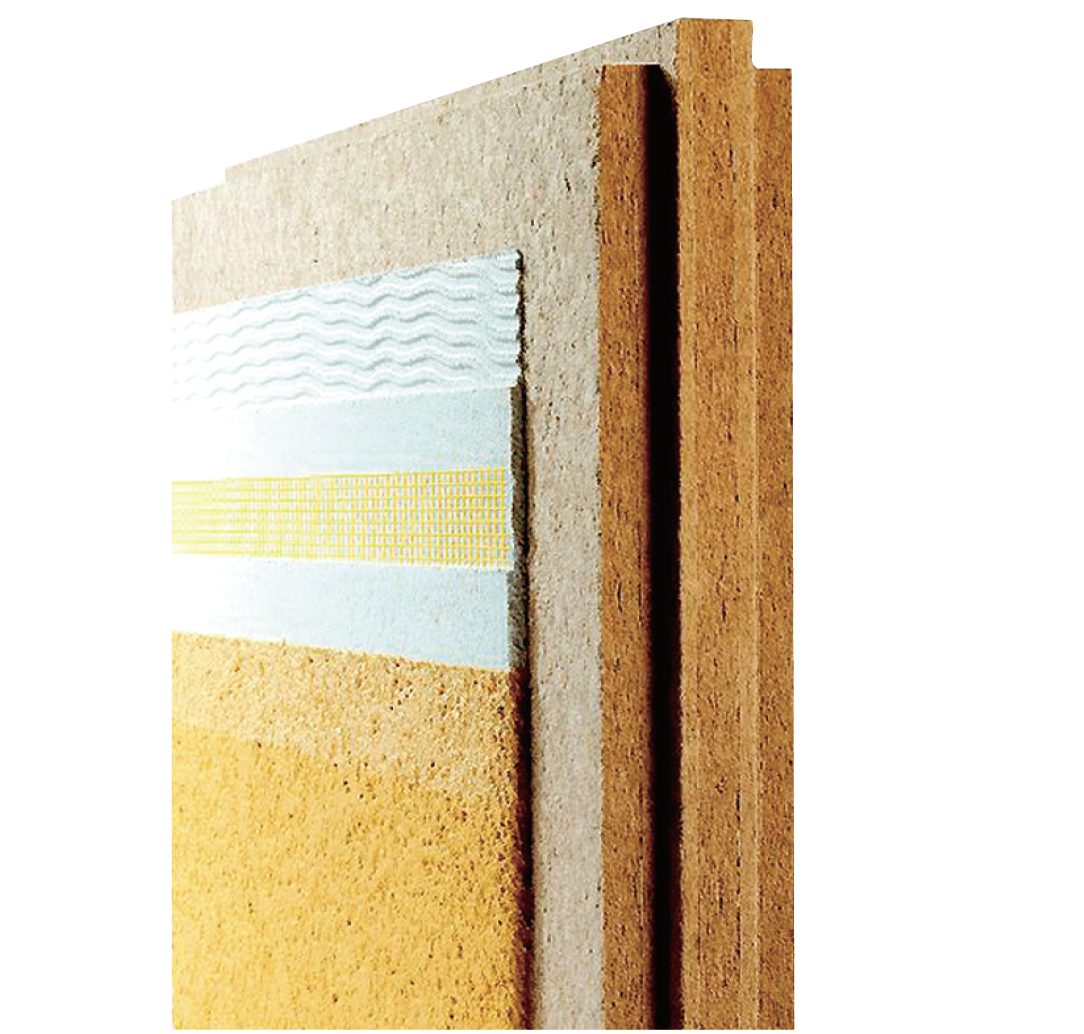

ヴァルトでは、この優れたPAVATEX断熱材を、専用の気密・防風シートやテープと組み合わせた「PAVATEX断熱気密システム」として採用しています。これにより、高い断熱性・気密性を確保しながら、壁全体の透湿性を最適化し、「呼吸する壁」の性能を最大限に引き出しています。

このように、木質繊維断熱材PAVATEXは、単なる断熱材ではなく、透湿、調湿、蓄熱、防音、環境性能といった多様な機能を併せ持つ、まさに「呼吸する家」の心臓部と言える存在なのです。

次回は、室内の快適性をさらに高めるための選択、ヴァルトが標準装備する「PS冷暖房システム」についてご紹介します。